|

Historique de nos armoires rennaises d'exception |

|

|

|

Les Meubles

du Pays de Rennes.

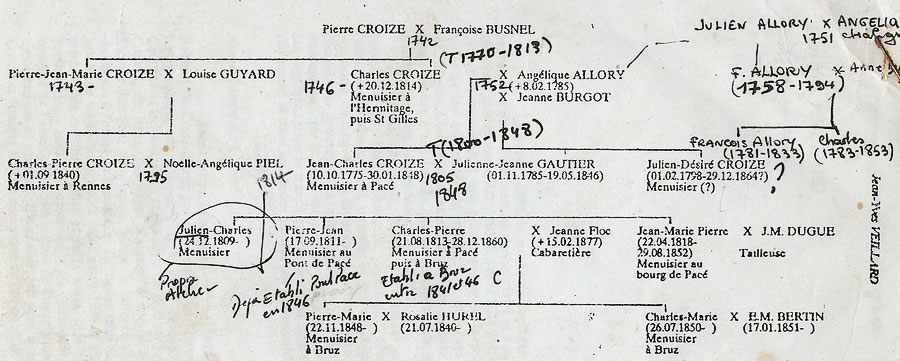

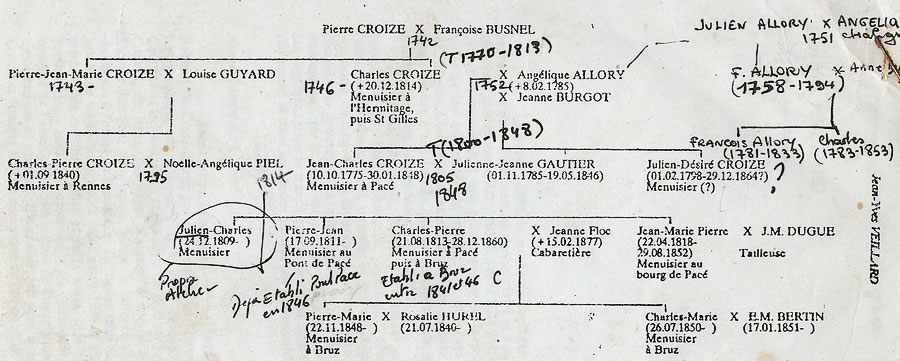

La dynastie des Croizé de Pacé.

|

|

|

|

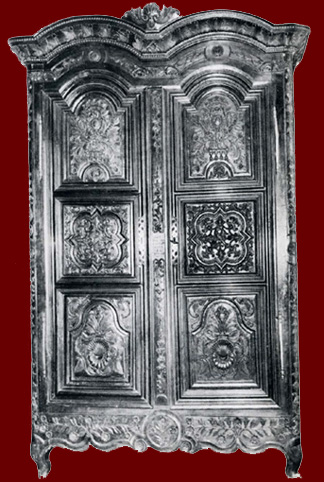

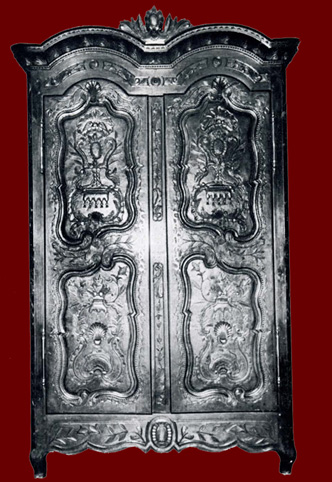

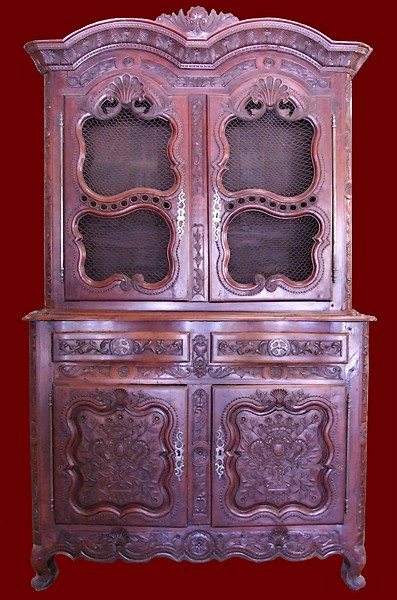

Fronton d'armoire de Charles Croizé - Collection Antiquités Philippe Glédel

|

Il

est tout naturel de commencer par évoquer les Croizé,

véritable dynastie qui compte en effet au

moins quatre générations de menuisiers, dont plusieurs

sculpteurs de grand talent à la célébrité

amplement justifiée. L'achat par le musée de Bretagne

d'une somptueuse armoire de 1824 signée Croizé

aura

été à

l'origine des travaux de l'ancien conservateur du musée de Bretagne Jean-Yves Veillard, travaux fort

précieux qui ont permis de mieux connaître cette lignée

de menuisiers, d'établir sa généalogie et de

relever les lieux où ils s'installèrent.

Charles I Croizé

Le fondateur, le premier dont nous savons avec certitude

qu'il était menuisier, est Charles Croizé.

Né en 1746 à Pacé, il épousa Angélique

Allory en première noce et s'établit à l'Hermitage

puis à Saint-Gilles jusqu'à sa mort en 1814.

Attachons-nous

tout d'abord à reproduire les rares modèles connus signés

Charles Croizé ainsi que les signatures.

A noter une signature répertorie dans l'ouvrage "Les

beaux meubles rustiques du Vieux Pays de Rennes" du Docteur Jambon : "FAIT

PAR CHARLES CROIZE L'AN 1801 ou L'AN X de la REPUBLIQUE". Nous avons fait en 2024 l'acquisition de cette armoire que nous considérons comme la plus exceptionnelle armoire de Charles Croizé.

|

| |

|

|

|

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZÉ

CE 12 JANVIER 1798"

Mobilier du Pays de Rennes-Musées

de Rennes

|

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZÉ

EN 1800"

SVV Rennes

|

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZÉ

CE 18 GERMINAL DE L'AN VIII"

Soit

le 8 avril 1800

Collection privée

|

| |

|

|

|

"PAR CHARLES CROIZÉ L'AN 1801

OU L'AN DIX DE LA REP"

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel |

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZÉ

CE 3 AOUST 1802"

Mobilier du Pays de Rennes-Cliché

Musées de Rennes |

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZÉ

CE 3 JANVIER L'AN 1803"

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel

|

| |

|

|

|

| "FAIT P. C. C.ZÉ

EN L'AN 1805 CE 18 OCTOBRE "

Mobilier du Pays de Rennes-Cliché

Musées de Rennes |

"FAIT

LE 8 OCTOBRE 1806

PAR CROIZÉ"

Collection Antiquités

Philippe Glédel |

"FAITE

LE 18 OCTOBRE 1810

PAR CR.ZÉ A PACE"

Collection privée

|

| |

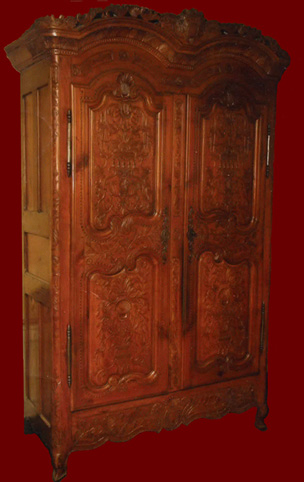

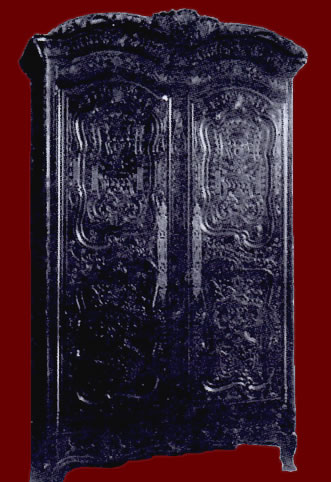

Ces

pièces sont toutes d'une très grande qualité, les

bois superbes avec un emploi majeur du merisier utilisé en larges

et épaisses sections, les assemblages parfaits, mais surtout le sculpteur

fait preuve d'une très grande maîtrise technique, le tracé

est sûr, partout souple et bien enlevé, la sculpture purement exceptionnelle,

à la fois délicatement ciselée et parfaitement

dégagée. Ce qui ne cesse d'étonner, considérant un panneau d'armoire de Charles Croizé, c'est qu'il nous paraît que le sculpteur vient de l'exécuter, alors même qu'il a plus de deux siècles. Son travail a le rendu d'une ciselure sur bronze. C'est pourquoi nous le considérons comme le sculpteur (de mobilier) breton le plus doué de sa génération.

Il

est intéressant de suivre l'évolution stylistique à

travers ces exemples connus de Charles Croizé, nous n'oublierons

pas qu'il s'agit d'un mobilier de province présentant un important

décalage avec le style en vogue dans la capitale.

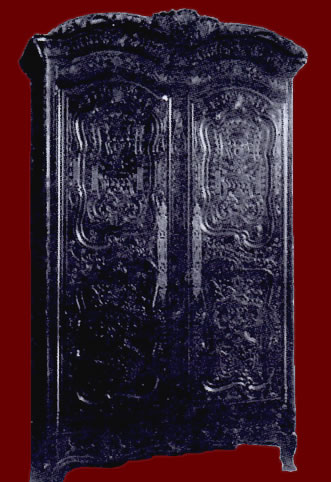

L'armoire

de 1798 est encore d'un style de transition entre forme Louis XIV et Louis XV,

tandis que nous voyons bien que comparativement à l'armoire rennaise du milieu du XVIIIe

(photographiée en illustration de la corniche à double

cintre), les montants se sont arrondis, les pieds se sont galbés.

Le décor "à la Bérain", encore maintenu dans le cadre

rigoureux des trois panneaux droits, est déjà en partie

naturaliste.

|

Hormis

une autre armoire connue, également datée 1805, ces sept armoires

semblent bien être les seules portant la signature de Charles

Croizé répertoriée à ce jour et il ne paraît pas davantage

exister d'autres exemplaires non signés ressemblant à

celles-ci et qui pourraient lui être attribuées, ce qui

laisse à penser que Charles Croizé a

probablement signé toute sa production et aussi, bien entendu,

que d'autres armoires demeurent encore à découvrir.

|

|

|

|

Les deux dernières armoires, respectivement datées 1806 et 1810, semblent marquer le travail d'une période de transition entre la première et la seconde génération Croizé, déjà engagée avec l'armoire de 1805. Elles ne portent plus la mention du prénom tandis que les dates "en 8" font leur apparition et il semble qu'une nouvelle signature s'ébauche : C. CZE - C.ZE - CR.ZE CROIZÉ pour en arriver à CROIZÉ. Il faut noter qu'en 1805, Charles Croizé, deuxième du nom, atteint l'âge de 30 ans, ce qui représente à cette époque l'âge de pleine maturité de l'artisan (nous avons remarqué que beaucoup de sculpteurs ont produit leurs plus beaux chefs-d'oeuvre à cet âge). S'il nous semble bien reconnaître (tout au moins pour celle de 1810) une sculpture de la main de Charles I Croizé,

ces deux modèles marquent la toute première apparition du décor à la coquille allongée, élément visible au centre de la traverse haute qui sera par la suite un motif récurrent au centre de la traverse haute des armoires de Charles II.

A noter la signature d'un buffet deux corps de cette période reproduit plus bas : Fait le 8 Janvier 1806 P : C.ZE.

|

| |

Charles II Croizé

Il n'est pas simple d'identifier les œuvres de la descendance de Charles Croizé car il a été le seul à avoir signé du nom et du prénom.

Ainsi l'armoire de

1824 du Musée de Bretagne est demeurée

sans attribution.

Nous savons cependant que deux enfants sont nés

de l'union de Charles Croizé et d'Angélique Allory. Sur

le cadet, Julien-Désiré, nous avons peu de renseignements

et le fait qu'il fût aussi menuisier n'a pas encore été

établi. Le fils aîné, Jean-Charles Croizé,

nous est beaucoup mieux connu. Nous savons qu'il est

né en 1775, qu'il s'est installé à Pacé

et que ses quatre fils seront à leur tour menuisiers, mais citons

plutôt Jean-Yves Veillard :

" En 1836, Jean-Charles Croizé est établi

au bourg de Pacé; il est dans sa soixantième année.

Trois de ses fils - du second au quatrième - travaillent avec

lui; à cela, il faut ajouter un jeune ouvrier de seize ans; soit

un atelier de cinq personnes. L'aîné de ses fils, Julien-Charles,

est aussi implanté au bourg et emploie deux ouvriers. Cinq ans

plus tard, la taille du premier atelier s'est légèrement

modifiée. A la place du jeune ouvrier de seize ans, ce sont deux

compagnons de vingt-cinq ans. A plus de soixante-cinq ans, Jean-Charles

Croizé reste le patron et, en dehors de l'aîné,

aucun des trois autres qui ont entre vingt-trois et trente ans, n'a

cherché à s'établir à son compte. En 1846,

(Jean-) Charles Croizé est toujours recensé comme menuisier

(il a soixante douze ans) et a gardé avec lui son plus jeune

fils. "

Tous

ces éléments (longévité professionnelle

- succession nombreuse - taille de l'atelier - formation de compagnons)

semblent bien attester que Jean-Charles Croizé est un maître sculpteur

important, et il pourrait bien être celui

des Croizé qui

a le plus contribué à la renommée de cette dynastie.

|

Nous

avons relevé, sur un certain nombre de très belles armoires,

toutes

parées de motifs décoratifs récurrents,

des signatures avec les mêmes singularités : en

premier lieu les caractères du nom Croizé y sont souvent gravés

de la même manière,

comme on peut le voir sur ce cliché - les deux

dernières lettres plus petites. Mais

ce n'est pas tout, il existe une seconde

similitude bien plus troublante, celle des dates. |

|

|

|

| |

|

|

|

"FAIT

DU 18 AOÛT 1813"

PAR CROIZÉ"

Collection Musée des

Arts et Traditions Populaires-MuCEM |

"FAIT

DU 18 OCTOBRE 1813"

PAR CROIZÉ"

Collection Privée |

"FAIT

DU 18 AVRIL 1814"

PAR CROIZÉ"

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel |

| |

|

|

|

"FAIT

DU 28 AOÛT 1814"

PAR CROIZÉ"

Collection privée |

"FAIT

DU 28 OCTOBRE 1814"

PAR CROIZÉ"

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel |

ARMOIRE CROIZÉ VERS 1820-25

SIGNATURE ET DATE EFFACEES

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel

|

| |

|

|

|

"FAIT

DU 28 MAI 1824

ANNO DOMINE PAR CROIZÉ"

Collection Musée de Bretagne - Rennes

|

|

"FAIT

DU 28 MAI 1825

PAR CROIZÉ"

Collection AntiquitésPhilippe Glédel |

| |

|

Armoire de gauche :

Le cartouche en partie centrale des traverses est un des éléments déterminant dans l'attribution. Celui de la traverse haute demeure le même mais on voit celui de la traverse basse évoluer chez J. C. Croizé au fil des années, et nous observons sur cette armoire un motif quasi semblable à celui des modèles de 1824 et 1825, ce qui vient encore confirmer notre attribution (en dépit de la typographie différente évoquée ci-après).

Armoire de droite :

Modèle avec une rare signature, et dont l'auteur Pierre-Jean-Marie Croizé (né en 1743) ne peut être que le frère ainé de Charles Croizé (soit l'oncle de Jean-Charles Croizé). Il est visible que Pierre Croizé ne possède pas les dons de son cadet. Signalons également l'existence de deux autres

armoires (reproduites ci-après) signées du même prénom, datées 1834 et 1851 (que nous attribuerons cette fois au second fils de Jean-Charles Croizé : Pierre-Jean Croizé, né en 1811). |

|

"FAIT

DU 28 MARS 1826"

PAR CROIZÉ"

Hôtel des ventes de Poitiers

|

|

"FAIT

POUR J.B. COUDE ET T. DUNOTSON

EPOUSE

L'AN 1810

PAR MOI PIERRE CROIZÉ"

|

| |

En

effet, outre la typographie de la signature on observe tout d'abord que les trois plus anciennes

sont datées du 18, tandis que toutes les autres armoires sont datées du 28 du

mois. Sachant que leur fabrication nécessite au moins un mois

de travail et même bien davantage pour certaines d'entre elles, cette précision du jour, récurrente

chez J. C. Croizé, et l'on ne rencontre que très fortuitement

chez ses collègues, n’est sûrement pas le fruit du

hasard. On peut certes penser à une date de livraison de son travail établie tel un rituel, ou bien plutôt que Jean-Charles Croizé aurait glissé là

un indice, une marque destinée à ses contemporains, voire même à

la postérité?

On remarque que les armoires les plus anciennes

sur lesquelles sont reproduites cette signature "CROIZÉ" sont datées à partir de de

1813. Charles Croizé père étant décédé en 1814, 1813 pourrait raisonnablement correspondre à la période

où le fils aîné prend véritablement la succession de l’atelier

et l’on peut aussi penser que les armoires datées

du 18 puissent être les

premières armoires fabriquées par Jean-Charles à son propre compte. A partir d'août 1814 apparaît une légère variation car elles seront toutes datées du 28, et celà jusqu'en 1826.

En tenant pour admis que ces armoires ont bien un seul et même

auteur (notons toutefois que les deux splendides armoires de 1824 et 1825 ont longtemps posé question car elles n'ont pas la même graphie à deux tailles du nom Croizé, mais en ayant bien toutefois comme on le voit la mention du 28 du mois et, ce que nous avons pu constater en confrontant différentes armoires possédant les deux graphies de signature, des motifs et un travail du ciseau parfaitement conforme) et donc tout indique qu'il s'agit bien de Jean-Charles Croizé.

Rappelons, par probité, l'existence d'un cousin du nom de Charles-Pierre

Croizé, dont nous connaissons que la date de décès,

en 1840. Mais ce dernier était menuisier à Rennes où

la fabrication d'armoire double cintre n'a jamais été établie,

et nous ne le mettrons pas en ballottage avec le propre fils de Charles

Croizé, possédant sans doute de surcroît le plus

grand atelier de Pacé, village réputé comme le

centre principal de fabrication de ce mobilier, à tel point que

pour paraphraser Gwénaël

Baron,

nous ne devrions pas dire le mobilier rennais mais le mobilier de Pacé. Demeure toutefois l'existence d'un jeune frère prénommé Julien (et celle d'une certaine renommée associée à cet autre prénom au sein de la famille Croizé) dont nous savons encore peu de choses hormis sa date de naissance,

1798, qui refute toute possibilité de le désigner comme l'auteur de ces armoires (excepté certes à partir de 1824... Mais qu'il puisse utiliser le même signe de reconnaissance que son frère -le fameux 28- ceci nous semble suffisamment improbable pour l'écarter). D'ailleurs cette renommée pourrait fort bien être celle du propre fils aîné de (Jean-) Charles Croizé, également prénommé Julien, qui fut le seul fils à fonder son propre atelier avant 1840, mais qui, né seulement en 1809, ne peut absolument pas davantage être l'auteur de ces deux chefs-d'oeuvre de 1824 et 1825. Ainsi il conviendrait de dire que tout simplement à partir de 1824 la signature de Charles II Croizé sera tracée en lettres égales, et celà au moins jusqu'en 1838 (car nous reconnaissons un travail de sa main et pouvons lui attribuer d'autres armoires ainsi signées jusqu'à cette période) et enfin noter que les années post 1826 marqueront l'abandon de la datation précisée au jour du mois.

|

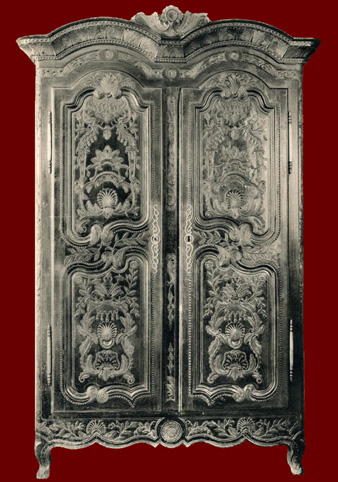

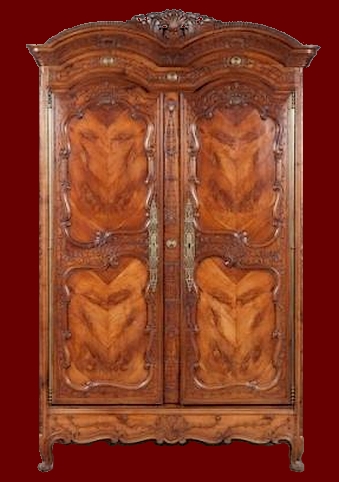

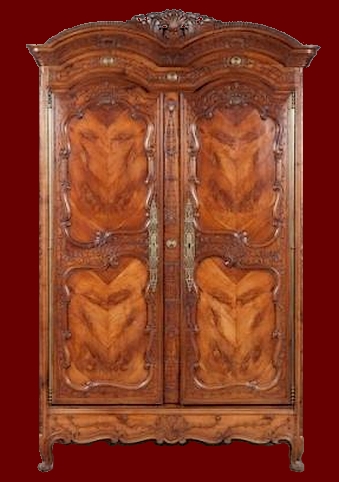

Ces

armoires sont toutes superbes, dans un style Louis XV des plus pur

et des

plus gracieux, et bien entendu, s'agissant de meubles fabriqués à la demande (nous pouvons dire de commande puisqu'il s'agit chaque fois d'armoires de mariage) ornées en fonction de la richesse du commanditaire mais aussi certainement de la prospérité du moment. La

somptueuse armoire de 1824, acquise par le Musée de

Rennes,

est sans doute la plus exceptionnelle armoire rennaise connue, et à

ce titre elle peut figurer parmi les plus belles armoires régionales

de France, osons-le dire au risque d'être taxé

de chauvinisme. Rivalise de beauté avec elle une armoire de 1825, anciennement inventoriée par les Musées de Rennes, dont nous avons fait l'acquisition en 2025.

Si nous

nous attachons à mieux observer le travail de la sculpture,

il apparaît que le répertoire ornemental, bien que très

riche et varié, possède de nombreux points communs.

Bornons nous à en relever quelques-uns parmi les plus marquants :

- Les ressemblances entre les traverses hautes et en particulier le

motif central.

Il s’agit d’une coquille allongée, inspirée

du style Régence et tout à fait inédite à

cette date mais que l’on retrouvera employée par des

sculpteurs de la génération suivante (L.Boutin–J.Gérard…).

Jean-Charles Croizé paraît bien en être l’inventeur

et Joseph Gérard et Louis Boutin furent d'abord apprentis

chez les Croizé avant de se mettre à leurs compte.

- A la différence de Charles I Croizé, qui ornait l'amortissement

de la porte d'une coquille, son fils sculpte un motif fait de larges

fleurs disposées en couronne.

- Tous les dormants de ces armoires ont en commun la même coquille

sculptée au sommet.

On

remarque aussi le soin accordé au pied, qu'il soit dessiné

en volutes ou plus tard en un gracieux sabot de biche reconnaissable

entre tous. Tous ces éléments permettent d'attribuer

à Jean-Charles Croizé la réalisation de la superbe

armoire à la date et signature effacée de nos anciennes collections, tout comme les armoires de 1824 et 1825 que nous considérons comme parmi les plus exceptionnelles armoires rennaises jamais réalisées.

On y retrouve le somptueux fronton qui coiffe l'armoire de 1824, un

modèle très particulier que nous appellerons à

galerie, et dont nous pensions lui attribuer la paternité jusqu'à la découverte de la formidable armoire de 1801 réalisée par son père. Cependant Jean-Charles

Croizé, bien plus qu'un simple sculpteur, est lui aussi un inventeur, et

qui aura d'ailleurs de nombreux disciples. C'est un peu le Pierre

Hache du mobilier rennais. Pourquoi

n’a t-il pas tout simplement signé de son nom et prénom

en toutes lettres comme c'est l'usage en pays de Rennes? Nous pouvons

émettre plusieurs hypothèses :

Il

est plus que probable, au sein de ce milieu rural du début du

XIXe siècle où l’usage est de donner le nom

de baptême du père à l’aîné des

enfants était tenace (quoi de mieux pour illustrer cette tradition

séculaire que cette petite anecdote, qui ne date pourtant que

des années 1930 : Fernand et Jeanne eurent trois enfants. Le

premier, une fille, on l’appela Fernande, puis une autre fille

que l’on appela Jeanne bien évidemment, mais le troisième

enfant fût un garçon, à la grande joie de ce couple

d’agriculteurs qui ne se démonta pas et décida de

l’appeler Fernand), et où les gens de cette époque n’aimait pas

voir les habitudes bousculées, que Jean-Charles se faisait

en tous cas certainement appeler Charles. Nous avions d'ailleurs noté que tant Gwénaël Baron que Jean-Yves Veillard écrivent "(Jean) Charles Croizé" et nous lirons beaucoup plus tard une petite note dans l'ouvrage de Baron et Clarke : "1- Prénommé Jean-Charles à sa naissance, mais connu ensuite dans les sources documentaires sous le seul prénom de Charles". De là sans doute,

soit par respect pour son père ou par soucis de se distinguer

ou encore les deux à la fois, l’idée d’adopter

cette signature atypique.

Il est sans doute aussi un autre aspect qu’il faut envisager :

à cette époque, les sculpteurs avaient une grande réputation.

Voici ce que nous apprend le Dr Jambon :

" Quelques-uns de ces artisans jouissaient d’un prestige

énorme dans leur région. Au début, on prêtait

à leur talent une origine surnaturelle, voire même diabolique.

Bien mieux, comme les rebouteurs d’aujourd’hui *, ils jouissaient

d’un

« don » qu’ils pouvaient transmettre à leur

descendants "

* Nous devons nous replacer dans le contexte des années 1930.

Le Dr Jambon poursuivait son récit en rapportant l'histoire d’un

sculpteur célèbre du nom de Maladri qui "portait

dans sa poche une tabatière remplie de « petits diables

» qui, lorsqu’il les faisait travailler, exécutaient

de véritables chefs-d’œuvre avec une rapidité

incroyable" ... "nous avons eu la bonne fortune de

voir une gaine d’horloge qui portait l’inscription suivante

: P. MALADRI DE NUIT DU 13 O 14 AOUT

1810. C’était loin d’être un pur chef-d’œuvre".

Jean-Charles Croizé, ou Charles II Croizé, comme nous

allons préférer le nommer, n'aurait-il pas tout simplement signé ainsi

par jeu, pour le simple plaisir de l'énigme?

Et puisqu'il est question d'énigme, il en est justement une posée

par la signature d'un magnifique lit carrosse à deux étages photographié dans

le livre du Dr Jambon et qui déconcerte visiblement

Gwénaël Baron et Alison Clarke qui le

reproduisent dans leur ouvrage. Nous avons vite été convaincu qu'il s'agissait d'un cryptogramme.

|

|

Ce

lit est gravé d'une suite de lettres et de chiffres :

c 9 4 3 z 2

1831

Les auteurs émettent une hypothèse: doit-on y voir un

accident typographique ? et s'interrogent : " doit-on lire Croizé

? "

En

effet, ce lit a bien la qualité des plus beaux meubles

fabriqués

à

Pacé

et le registre ornemental de sa sculpture est au plus près du travail des Croizé, sans compter que ce nom paraît être le seul possible

dans la liste des

sculpteurs connus.

Enfin, il provient de l'ancien manoir du Grand-Champeaux, situé tout près de Pacé,

et

dont

nous

savons (pour être intervenu dans la succession familiale) qu'il était meublé d'armoires signées par les

Croizé.

Et

il existe une autre hypothèse

:

Ne s'agirait-il pas d'un rébus ?

Il y a trois voyelles dans le nom Croizé : O I et E,

qui sont respectivement la 4èm, 3èm et 2èm voyelle.

Pour le chiffre 9,

le R est la 9èm lettre de l'alphabet inversé.

La réponse est donc :

c r

o i z é

1831 |

Signature du lit carrosse

rennais à double étages

attribué

à Charles II Croizé

|

| |

Lit carrosse à double étages daté 1831 et autre lit carrosse de l'atelier Croizé.

Collections privées

|

| |

|

Plus tard nous décrouvrirons un buffet droit

que l'on reconnait au premier coup d'oeil

pour un meuble de l'atelier Croizé signé :

FAIT DE 1836

PAR c 9 4 3 z 2

|

Ancienne collection Antiquités

Philippe Glédel

Buffet droit illustré dans l'ouvrage

de 1927

du Docteur Jambon,

sans plus de précisions

sur la signature.

|

| |

Réminiscence

des rébus celtiques ou plutôt connaissances ésotériques acquises par le compagnonnage? Jean-Charles Croizé qui se plaisait ainsi à

brouiller les pistes était il "un initié", à t'il fait son tour de France? C'est en effet plus que probable. Par curiosité, nous nous sommes renseigné sur le sens symbolique du nombre 28, et voici ce que nous avons pu lire : "Au point de vue mystique, ce nombre montre l'Initié".

L'histoire

de Maladri ouvre la voie à une conjecture supplémentaire.

Cet homme là n’était-il pas dans le fond un habile

marchand qui passait occasionnellement commande à des sculpteurs

de talent ? Aujourd'hui encore*, c'est une pratique fort répandue

chez les sculpteurs qui ne peuvent fournir à leur carnet de commandes

et s'adressent à leurs collègues. Et ainsi au XVIIIe

siècle dans la capitale, les marchands merciers étaient

quelquefois des ébénistes qui achetaient à leurs

confrères. C'est d'ailleurs l'une des causes de l'existence de

très beaux meubles qui ne portent pas d'estampille ou bien une

estampille habilement dissimulée, quitte à la frapper

sur le dessus d'une ceinture recouverte d'un plateau, comme sur un bureau

plat par exemple. Ainsi le bureau plat dit "de Vergennes"

du Musée du Louvre qui posa aux experts l'énigme d'une

double estampille. On y trouve en effet celle de Pierre II Migeon, placée

en évidence et, cette fois savamment cachée, celle d'un

des plus grands maître-ébéniste de l'époque,

Jacques Dubois. Pierre Kjellberg dans "Le mobilier français

du XVIIIe siècle" nous rapporte cela comme :

"une pratique assez fréquente chez les marchands qui cherchaient

à s'approprier la paternité des ouvrages qu'ils vendaient".

Nous pourrions imaginer, mais c'est là bien entendu pure spéculation,

que le lit du Grand-Champeaux aurait été commandé

à Croizé en 1831 par le fameux Maladri. Ceci

pourrait expliquer, outre la signature déguisée de Charles

II Croizé, la grande renommée de Maladri, la déconvenue

du Dr Jambon devant une pièce portant la signature de Maladri

ainsi que bien entendu... Les petits diables ou autres farfadets!

* Reprenons le clavier ici pour relativiser ce point car, en quelques années seulement, les sculpteurs de nos villes et campagnes ont vu leur commandes baisser de manière exponentielle, au point que ce beau métier pourrait disparaître, et ce du fait que les mêmes qui reprochaient aux brocanteurs d'avoir échangé le mobilier de leurs aïeux contre du mobilier de formica (la mode... Déjà, à l'époque, n'est ce pas...) vont aujourd'hui (de leur plein gré... Mais oui puisque c'est la mode!) acheter des "meubles" dans une enseigne suédoise (pour ne pas la nommer) ... Des "meubles" donc, faits d'une matière qui élèverait (si la chose était possible) le formica au rang de matériaux noble et ajoutons même de matériaux salubre... Pour que tout soit dit en un mot puisque le Larousse nous vient en aide avec une parfaite définition : "Salubre - Qui est favorable à la santé, à l'organisme : Climat salubre / Qui favorise l'harmonie, le bien-être social, le redressement économique : Mesure salubre pour le pays"... Voilà qui devait être dit en passant.

|

| |

Charles II et III Croizé et Julien Croizé - les armoires des ateliers Croizé

|

|

|

|

"FAIT EN 1831 PAR CROIZÉ"

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel

|

"FAIT PAR CROIZÉ 1834"

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel

|

"FAIT

PAR CROIZÉ EN 1834"

Collection privée

|

|

|

|

|

"FAITE DE 1836 PAR CROIZÉ"

Collection Antiquités

Philippe Glédel

|

"FAIT PAR CROIZÉ EN 1838"

SVV Rennes

|

"1838 PAR C:LE CROIZÉ"

Collection privée

|

| |

|

|

|

"FAITE A PACÉ EN 1842 PAR CROIZÉ"

SVV Rennes

|

"FAITE

A PACE L'AN 1847

PAR CROIZÉ"

Ancienne provenance du Grand-Champeaux |

"FAIT

PAR CROIZÉ EN 1848"

Collection Antiquités Philippe

Glédel |

| |

|

|

|

"FAIT

POUR ANNE MARIE HARDY

EN 1856 P:CROIZÉ"

Ancienne

Collection Antiquités Philippe Glédel |

"FAIT L'AN 1834 PAR PIERRE CROIZÉ"

Collection privée |

PAR PIERRE

CROIZÉ 1851

Vie à la campagne/Ed. Hachette |

| |

Voici pour clore ce chapître les armoires de la troisième génération Croizé, fabriquées dans un atelier devenu le plus réputé et le plus important du Pays de Rennes, et qui comptera jusqu'à six artisans travaillant ensemble. Charles II Croizé veillera en patriarche à la transmission du savoir faire et de la belle

œuvre et, hormis ses propres fils (Julien, Pierre, Charles et Jean-Marie), il y formera des apprentis menuisiers-sculpteurs qui compteront parmi les plus habiles. Malgré tout, là encore, cette série d'armoires a plus qu'un air de famille et le connaisseur distinguera une armoire des Croizé avant même d'y lire la signature car outre la qualité de menuiserie qui les font se démarquer de beaucoup d'autres, les ornements de ces armoires ont de nombreux traits de ressemblance, les plus immédiatement repérables étant le motif en forme de cœur animant le centre de la traverse basse et les colonnes ioniques aux moulures des portes. A noter une armoire de 1851 très richement sculptées signée de Pierre Croizé, une armoire de 1838 (au centre) nous paraît avoir été sculptée par Charles II Croizé (et nous ne serions pas étonnés que la plupart des autres le soient) et une signature se distingue des autres car on peut en effet y lire "C:LE CROIZE", soit très probablement la signature de Charles III Croizé, né en 1813, travaillant encore à Pacé en 1838 et qui s'établira à Bruz trois ans plus tard, bientôt secondé de ses deux fils, qui seront les derniers à perpétuer le nom de Croizé par une quatrième génération... Perpétuer est sans doute beaucoup dire, car nous arrivons définitivement à l'ère de la copie et surtout du pastiche, le mobilier rennais n'y échappera pas. Plus tard encore, le paysan n'ayant plus d'yeux que pour le tout nouveau tracteur américain qui le conduira inéluctablement à se meubler en formica, ce sera l'ère du mobilier standardisé (et donc sans intérêt) industriel (et donc en tous points navrant) ... et de même pour l'agriculture d'ailleurs ... ô combien industrielle (... et plus que navrante **).

** C'est triste à dire, et c'est un peu déborder du sujet, qu'aujourd'hui il y a pire qu'Al Quaïda...Vous me direz : Daech?... Oui fort bien et sans doute, mais alors... Que faites-vous de Monsanto?***

*** Reprenons le clavier, à des fins de mise à jour, puisque Monsanto a été racheté par le groupe Bayer...

Le gaz moutarde du Vietnam rachetant le gaz des camps de la mort nazis. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais certainement la boucle est bouclée!

|

| |

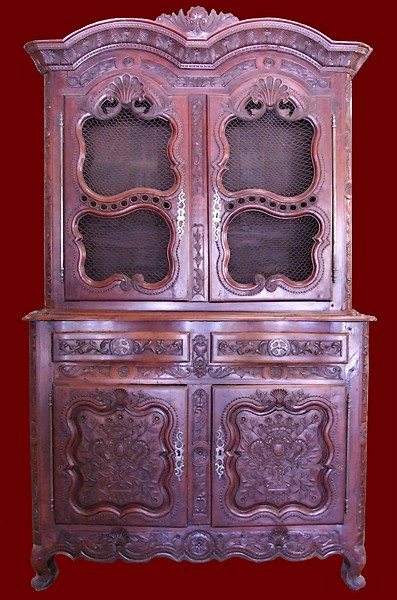

Les buffets Croizé

Mais pour vite regagner le plaisir et l'émotion positive que nous procure ce mobilier des temps anciens, voici le buffet à deux corps, meuble éminemment représentatif et véritable graal du collectionneur du mobilier rennais (surtout quand y est apposée une telle signature). Les Croizé nous en ont laissé quelques très rares exemplaires. En voici trois ci-dessous, et ce sont d'ailleurs les seuls qui nous sont connus (à signaler deux autres modèles, mais dont les signatures sont apogryphes).

|

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZÉ CE 19 AOUT 1785"

Collection privée

|

Le premier l'est en effet de beaucoup car figurant dans de

nombreux ouvrages, bien des amateurs le considérant

comme le plus merveilleux buffet rennais.

Il est l'oeuvre de Charles Croizé et daté de 1785.

Ses trois particularités immédiatement repérables sont les

superbes coquilles ajourées qui ornent les traverses hautes

des portes du corps supérieur, la présence d'incrustations de

bois de placage découpé et enfin le galbe des tiroirs ainsi

que des traverses (la traverse médiane ayant la particularité

d'être galbée en plan, mais également en élévation pour

rattraper le niveau des portes qui sont planes). |

|

Non daté et non signé, fin XVIIIe

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel

|

A noter ce buffet non signé copiant le fameux buffet de

1785. Il s'agit d'une copie d'époque, qui pourrait avoir été

réalisé dans l'atelier des croizé par un apprenti, mais plus

probablement par un autre artisan recevant une commande

d'un particulier qui, ayant eu connaissance du buffet Croizé,

désirait en faire faire un exemplaire semblable (à moindre

coût). Mais une copie n'a rien à voir avec une oeuvre

originale, elle cherche à rivaliser en singeant (ici on voit

même que le copiste a ajouté de la sculpture là ou l'artiste-

sculpteur Charles Croizé avait laissé des zones de vide

médian où se repose le regard) et en dépit de la bonne

volonté de l'artisan, il manque ici la créativité, le souffle, la

force, la qualité d'exécution qui va de pair (si la différence

de qualité de sculpture manque de visiblité sur les clichés,

le tracé des moulures mis en comparaison est à lui seul

assez éloquent). |

|

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZÉ"

Collection privée

|

Un second buffet, cette fois non daté mais également signé

de Charles Croizé, à été découvert récemment, il est la

fierté d'un grand collectionneur du mobilier rennais. Est-il

antérieur en âge ou postérieur au premier? Difficile de le

dire, mais très certainement fabriqué dans la même

décennie, il présente une construction et un décor presque

identiques, avec cependant l'ajout aussi atypique que hardi

d'une sculpture ajourée de la traverse médiane. A noter

toutefois que les façades de tiroirs, très probablement

marquetées à l'origine, ont hélas été refaites et ornées de

sculptures. Ce spécimen qui a perdu ses étagères à

bobèches a cependant conservé son grillage d'époque

entièrement fabriqué à la main. |

|

"FAIT

LE 8 JANVIER 1806 P : Czé"

Ancienne Collection Antiquités

Philippe Glédel

|

Le troisième exemplaire, que nous avons eu le plaisir de découvrir,

est signé Croizé et daté 1806 (nous avons d'ailleurs dû reprendre le

tracé de la date qui avait été antidaté 1706... Comme quoi tous les

antiquaires ne "vieillissent" pas leurs meubles, puisqu'il en est ainsi

qui les "rajeunissent").

Sa signature : Fait le 8 Janvier 1806 P : C.ze

nous ramène à la période que nous avons qualifiée de transition de

l'atelier, entre Croizé père et fils. Nous le donnons pour un travail de

Charles Croizé II, qui s'inspire visiblement des modèles de son père

(que nous savons en outre encore bien présent à ses côtés) et qui

tente même ici de les sublimer : même coquille ajourée, mêmes

galbes du corps inférieur mais ajout d'un profil en arbalète (à notre

connaissance parfaitement inédit dans le mobilier rennais) et d'un

fronton de corniche ajouré dans l'esprit des deux armoires de

Charles Croizé datées de 1800. Tout comme le second, il a perdu

ses étagères en vaisselier (pour cause de commodité) et, tout

comme le premier, a été vitré. |

|

Le Docteur Jambon écrivait à propos des buffets rennais : "Il est fort probable même que, pendant très longtemps, il fut spécialement réservé aux familles les plus aisées. Quoiqu'il en soit, les spécimens que nous connaissons sont presque toujours très beaux." Ces exemplaires commandés aux Croizé coûtèrent sans nul doute fort cher à l'époque, et sans doute aussi ces meubles constituaient de véritables "morceaux de bravoure" pour les Croizé qui les fabriquaient pour leurs plus riches clients. Pour mieux juger de la qualité du travail, voici ci-dessous un détail de chacun d'entre eux.

|

| |

| |

|

Historique de nos armoires rennaises d'exception |

|

ANTIQUITÉS PHILIPPE GLÉDEL – TOUS DROITS RÉSERVÉS. 1998/2025

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|