| Les Meubles du Pays de Rennes |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

Préambule, Bibliographie et Remerciements. |

||||||||||||||||||||||||||||

Il a été déjà beaucoup écrit sur

le mobilier rennais, notamment dans des collections générales

sur les meubles régionaux. On y trouve souvent hélas de

nombreuses approximations. On aura donc davantage intérêt

à se tourner vers les publications locales. Je propose ici une

bibliographie choisie des meilleures publications : Ces livres ont constitué pour moi une source d'enseignement, je les consulte régulièrement. Il n'est pas question ici de répéter ce qui a déjà été écrit mais d'essayer modestement de compléter certaines parties avec ce que mon expérience d'homme de terrain m'a permis de découvrir. En effet, au cours de mes nombreuses années de quêtes, j'ai amassé une importante documentation photographique provenant de quelques collections privées, du marché de l'art et surtout de mes anciennes collections (on voudra bien excuser la qualité inégale de ces documents). Certains clients et amis m'ont incité à faire partager cette documentation, et c'est ce que je me propose de faire ici, le net offrant un moyen parfaitement adapté, en confrontant mes propres archives à celles qui ont été éditées et en tachant d'apporter des éléments nouveaux. J'en profite pour adresser un vif et sincère remerciement à mes clients qui m'ont permis de poursuivre ma passion, je les sais comblés par les belles pièces qu'ils possèdent aujourd'hui et celà me ravit. Je ne voudrais pas manquer non plus d'évoquer la mémoire d'un personnage qui fut justement mon premier client : Henry Jouanolle, beaucoup s'en souviennent sans doute, qui était le grand spécialiste du mobilier rennais. Possédant dans son magasin de Chantepie une fort belle collection ne comptant pas moins d'une vingtaine d'armoires rennaises, il se plaisait à dire qu'il n'en vendait pas une seule avant d'avoir déjà trouvé sa remplaçante. Le marchand étranger qui lui proposa un jour de lui acheter toute sa collection en un seul lot fut bien désappointé, le bonhomme refusa tout net. Voilà une petite histoire qui traduit bien la passion de cet amoureux du mobilier rennais, nous n'en verrons plus beaucoup "de ce tonneau là". |

||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||

La

grâce de l'armoire Rennaise. |

||||||||||||||||||||||||||||

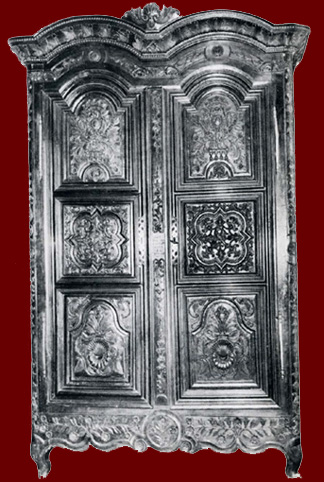

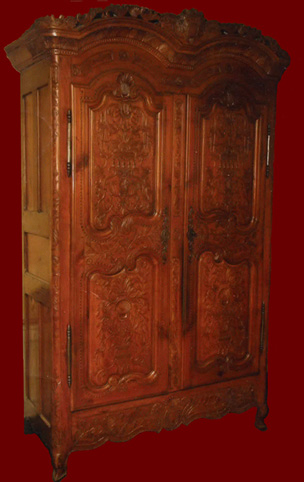

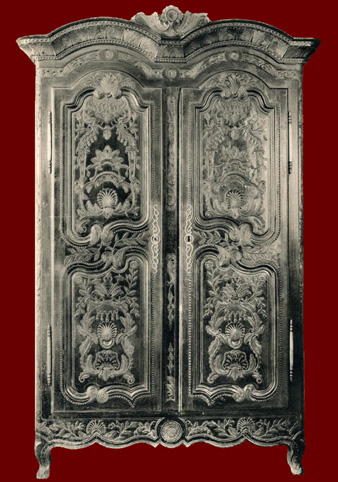

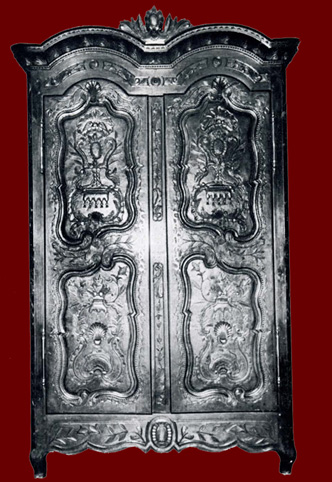

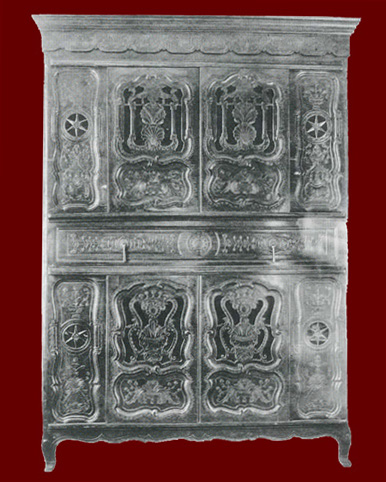

Si la renommée du meuble rennais a dépassé les frontières de la Bretagne, l'armoire en est bien entendu l'élément emblématique, c'est aussi le meuble principal, bien souvent offert au jeunes époux. Durant la période prospère allant environ de la fin du XVIIIè siècle au premier tiers du XIXè siècle, les plus beaux spécimens se sont hissés au rang des plus riches meubles régionaux Français. On ne dédaigne pas d'ailleurs de les comparer aux provençales, arlésiennes ou nîmoises, tant recherchées. Elles ont sans doute la même grâce, la même douceur dans le grain du bois, la même capacité à capter la lumière, à se patiner au fil des ans. Mais entre toutes, l'armoire rennaise se distingue par sa corniche double cintre si particulière. On n'en connait pas d'équivalente en France coiffant une armoire, même pas celle des plus belles lyonnaises, dite "en arbalète". De nombreuses hypothèses ont été formulées sur son origine, sans jamais vraiment apporter de réponse documentée. Au XVIIè siècle, le Baroque a beaucoup influencé le goût français, en premier lieu l'architecture puis le mobilier. Il nous est venu par les grands ports de France et la situation particulière de la Haute-Bretagne, située entre deux des premiers ports de commerce français de l'époque, Nantes et Saint Malo, qui subissaient conjointement l'influence de l'Angleterre, des Flandres et de la Hollande, n'a pu être sans apports. C'est incontestablement à ce nouveau style venu de la mer que les menuisiers du pays rennais ont emprunté la fameuse corniche à double cintre. Diverses photos, reproduites ci dessous, pour illustrer ce propos : deux meubles du début du XVIIIè siècle à corniche en double arc ou double cintre, le premier est un buffet flamand et le second un bureau-cabinet anglais. En dessous, l'interprétation qui en a été faite à Saint Malo, qui échangeait beaucoup avec les Flandres, puis à Nantes qui commercait à la fois avec la Hollande et l'Angleterre. Au centre, une armoire de Rennes de la seconde moitié du XVIIIè siècle, la parenté est évidente. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

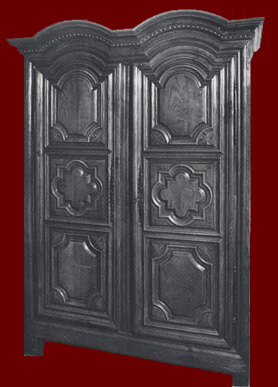

Buffet flamand - Début

XVIIIè La Gazette Drouot |

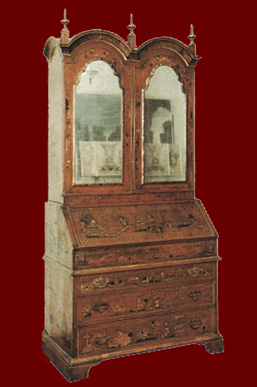

Bureau cabinet anglais

- Début XVIIIè Le monde fascinant des antiquaires-Celiv |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

Armoire rennaise - milieu

XVIIIè Styles régionaux- L'illustration |

||||||||||||||||||||||||||||

Buffet Malouin

- Milieu du XVIIIè Mobilier Breton - Ch. Massin |

Scriban nantais - Milieu

du XVIIIè La Haute Bretagne-Massin |

|||||||||||||||||||||||||||

| Autre

particularité de l'armoire rennaise, le travail de sculpture.

|

||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||

La

Célèbre dynastie des Croizé. |

||||||||||||||||||||||||||||

Il

n'est que justice de commencer par évoquer les Croizé,

véritable dynastie qui compte en

effet au

moins quatre générations de menuisiers, dont plusieurs

sculpteurs de grand talent à la célébrité

amplement justifiée. L'achat par le Musée de Bretagne

d'une somptueuse armoire de 1824 signée Croizé

aura

été à

l'origine des travaux de Jean-Yves Veillard. Travaux fort

précieux qui ont permis de mieux connaître cette lignée

de menuisiers, d'établir sa généalogie et de

relever les lieux où ils s'installèrent. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

Signature

répertoriée dans Sans illustration |

||||||||||||||||||||||||||||

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZE CE 12 JANVIER 1798" Mobilier du Pays de Rennes-Musées de Rennes |

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZE |

|||||||||||||||||||||||||||

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZE L'AN 1801 ou L'AN X de la REPUBLIQUE" |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZE CE 3 AOUST 1802" Le Mobilier Breton-Ch.Massin |

"FAIT

PAR MOI CHARLES CROIZE CE 3 JANVIER L'AN 1803" Ancienne Collection Antiquités Philippe Glédel |

"FAIT EN L'AN 1805 CE 18 OCTOBRE

P.C. CZE " |

||||||||||||||||||||||||||

Ces pièces sont toutes d'une très grande qualité, les bois superbes avec un emploi majeur du merisier utilisé en larges et épaisses sections, les assemblages parfaits. Le sculpteur fait preuve d'une très grande maîtrise technique, le dessin sûr, gracieux et bien enlevé, la sculpture purement exceptionnelle, à la fois délicatement ciselée et parfaitement dégagée. Il est intéressant de suivre l'évolution stylistique à travers ces exemples connus de Charles Croizé, nous n'oublierons pas qu'il s'agit d'un mobilier de province présentant un important décalage avec le style en vogue dans la capitale. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

L'armoire

de 1798 est encore d'un style Transition entre Louis XIV et Louis XV,

et par rapport à l'armoire rennaise du milieu du XVIIIè

(photographiée en illustration de la corniche à double

cintre), les montants se sont arrondis, les pieds se sont galbés.

Le décor à la Bérain, encore maintenu dans le cadre

rigoureux des trois panneaux droits, est déjà en partie

naturaliste. |

|||||||||||||||||||||||||||

Signée CHARLES CROIZE vers 1810 (date non vérifiée) Collection particulière |

||||||||||||||||||||||||||||

Hormis une autre armoire, également datée 1805, ces sept armoires semblent bien être les seules portant la signature de Charles Croizé connues à ce jour et il ne paraît pas davantage exister d'autres exemplaires non signés ressemblant à celles-ci et qui pourraient lui être attribuées, ce qui laisse à penser que Charles Croizé a probablement signé toute sa production et aussi, bien entendu, que d'autres armoires restent encore à découvrir. |

|

|||||||||||||||||||||||||||

Il

n'a pas encore été possible

d'identifier les autres membres de la famille Croizé car

Charles

Croizé est le seul à avoir signé du prénom.

Ainsi l'armoire de

1824 du Musée de Bretagne est restée

sans attribution.

Nous savons cependant que deux enfants sont nés

de l'union de Charles Croizé et d'Angélique Allory. Sur

le cadet, Julien-Désiré, nous avons peu de renseignements

et le fait qu'il fût aussi menuisier n'a pas encore été

établi. Le fils aîné,

Jean-Charles Croizé,

nous est beaucoup mieux connu. Nous savons qu'il

est né en 1775, qu'il s'est installé à Pacé

et que ses quatre fils seront à leur tour menuisiers, mais citons

plutôt Jean-Yves

Veillard : |

||||||||||||||||||||||||||||

celui

des Croizé qui a le plus contribué à la renommée

de cette dynastie.Nous

avons relevé, sur un certain nombre de très belles armoires,

dont

l'armoire de

1824 du Musée

de Bretagne,

toutes

parées de

motifs décoratifs récurrents,

des signatures avec les mêmes singularités, en

premier lieu les caractères du mot Croizé y sont gravés

de la même manière,

comme on peut le

voir sur ce cliché :

les deux dernières lettres toujours plus petites. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

Mais

ce n'est pas tout, il existe entre ces signatures, une seconde similitude

tout aussi troublante, comme nous allons le voir ci dessous en les confrontant. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

"FAIT

DU 18 AVRIL 1814 PAR CROIZE " Ancienne Collection Antiquités Philippe Glédel |

"FAIT

DU 28 OCTOBRE 1814 PAR CROIZE " Ancienne Collection Antiquités Philippe Glédel |

"FAIT

DU 28 MARS 1826 PAR CROIZE " Hôtel des ventes de Poitiers |

||||||||||||||||||||||||||

photographie en cours de recherche |

|

photographie en cours de recherche |

||||||||||||||||||||||||||

"FAIT

DU 28 AVRIL 1819 PAR CROIZE " Exposée par le Musée des Arts et Traditions Populaires-Paris |

"FAIT

DU 28 MAI 1824 ANNO DOMINE PAR CROIZE " Menuisiers et mobilier du pays de Rennes-Apogée |

"FAIT

DU 28 MARS 1826 PAR CROIZE " |

||||||||||||||||||||||||||

En

effet, outre la typographie de la signature et hormis la plus ancienne

datée du 18, toutes ces armoires sont datées du 28 du

mois. Sachant que leur fabrication nécessite au moins un mois

de travail et parfois bien davantage, cette précision, récurrente

chez J.-C. Croizé mais que l'on ne rencontre que fortuitement

chez ses collègues, n’est sûrement pas le fruit du

hasard. Jean-Charles Croizé a t-il cherché à laisser

un indice, une marque pour ces contemporains, voire même pour

la postérité ? On remarque également que les deux armoires les plus anciennes sur lesquelles sont reproduites cette signature sont datées de 1814. L’année 1814 est justement celle du décès de Charles Croizé père et très probablement celle où le fils aîné prend la succession de l’atelier et l’on peut raisonnablement penser que l’armoire datée du 18 avril puisse être la ou en tout cas l’une des premières armoires fabriquées par Jean-Charles. Ceci pourrait expliquer pourquoi elle n’est pas encore datée du 28 comme les autres le seront par la suite. On peut constater que la moins ancienne est datée de 1826. En tenant pour admis que ces armoires ont bien un seul et même auteur, tout indique qu'il s'agit bien de Jean-Charles Croizé. Son frère Julien, et c'est heureux pour nous, n'est né qu'en 1798, et il ne peut donc être l'auteur de ces armoires. Rappelons, par probité, l'existence d'un cousin du nom de Charles-Pierre Croizé, dont nous ne connaissons que la date de décès, en 1840. Mais ce dernier était menuisier à Rennes où la fabrication de mobilier rustique n'a jamais été établie, et nous ne le mettrons pas en ballottage avec le propre fils de Charles Croizé, possédant sans doute de surcroît le plus grand atelier de Pacé, village réputé comme le centre principal de fabrication de ce mobilier, à tel point que pour paraphraser Gwénaël Baron, nous ne devrions pas dire le mobilier rennais mais le mobilier de Pacé. |

||||||||||||||||||||||||||||

Ces

armoires sont toutes superbes, dans un style Louis XV des plus purs

et des plus gracieux.

La

somptueuse armoire de 1824, acquise par le Musée de Rennes,

est sans doute la plus belle armoire rennaise connue, et à

ce titre elle peut figurer parmi les plus belles armoires régionales

de France et même, osons-le au risque d'être taxé

de chauvinisme, du monde. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

Attribuée

à Charles CROIZE (fils) |

||||||||||||||||||||||||||||

Pourquoi n’a t-il pas tout simplement signé de son nom et prénom en toutes lettres comme c'est l'usage en pays de Rennes? Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses : Il

est plus que probable, au sein de ce milieu rural du début du

XIXè siècle où l’usage est de donner le nom

de baptême du père à l’aîné des

enfants était tenace (Quoi de mieux pour illustrer cette tradition

séculaire que cette petite anecdote, qui ne date pourtant que

des années 1930 : Fernand et Jeanne eurent trois enfants. Le

premier, une fille, on l’appela Fernande, puis une autre fille

que l’on appela Jeanne bien évidemment, mais le troisième

enfant fût un garçon, à la grande joie de ce couple

d’agriculteurs qui ne se démonta pas et décida de

l’appeler Fernand), et où le peuple n’aimait pas

voir les habitudes bousculées, que Jean-Charles, s’il ne

s’appelait pas plutôt Charles-Jean (erreur possible sur

l’acte de naissance ou du relevé de celui-ci), se faisait

en tous cas certainement appeler Charles. On remarque d'ailleurs à

ce propos que Gwénaël Baron et Jean-Yves

Veillard écrivent (Jean) Charles Croizé.

De là sans doute, soit par respect pour son père ou par

soucis de se distinguer ou encore les deux à la fois, l’idée

d’adopter cette signature atypique. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

Ce

lit est gravé d'une suite de lettres et de chiffres : Et

il existe une autre hypothèse

:

Ne s'agirait-il pas d'un rébus ? |

|||||||||||||||||||||||||||

| Lit carrosse

rennais |

||||||||||||||||||||||||||||

Réminiscence des rébus celtiques ? Jean-Charles Croizé parait avoir été un tantinet joueur, et sans doute se plaisait-il à brouiller les pistes. L'histoire

de Maladri ouvre toutefois la voie à une autre possibilité.

Cet homme là n’était-il pas dans le fond un habile

marchand qui passait occasionnellement commande à des sculpteurs

de talent ? Aujourd'hui encore, c'est une pratique fort répandue

chez les sculpteurs qui ne peuvent fournir à leur carnet de commandes

et s'adressent à leurs collègues. Et ainsi au XVIIIè

siècle dans la capitale, les marchands merciers étaient

quelquefois des ébénistes qui achetaient à leur

confrères. C'est d'ailleurs l'une des causes de l'existence de

très beaux meubles qui ne portent pas d'estampille ou bien une

estampille habilement dissimulée, quitte à la frapper

sur le dessus d'une ceinture recouverte d'un plateau, comme sur un bureau

plat par exemple. Ainsi le bureau plat dit "de Vergennes"

du Musée du Louvre qui posa aux experts l'énigme d'une

double estampille. On y trouve en effet celle de Pierre II Migeon, placée

en évidence et, cette fois savamment cachée, celle d'un

des plus grands maître-ébéniste de l'époque,

Jacques Dubois. Pierre Kjellberg dans "Le mobilier français

du XVIIIè siècle" nous rapporte cela comme :

"une pratique assez fréquente chez les marchands qui cherchaient

à s'approprier la paternité des ouvrages qu'ils vendaient" |

||||||||||||||||||||||||||||

| Cette page, toujours en construction,

est à suivre... |

||||||||||||||||||||||||||||